Calculer un IPN pour un mur porteur : méthode, outils et conseils. Mais surtout, pourquoi il est indispensable de faire appel à un pro. On ne va pas se mentir : on ne vous laissera pas dimensionner un IPN pour mur porteur avec une formule simpliste. Car si les principes sont accessibles, la précision et la sécurité exigent une compréhension fine des charges, des normes — et l’intervention d’un pro. On vous explique (et on vous prépare à en trouver un).

Calcul d'un IPN pour mur porteur : Méthodes et sécurité 🏗️

On ne va pas se mentir : croire qu'on va sortir la calculette, dénicher deux chiffres dans un abaque piqué sur internet et dimensionner SON IPN tranquillou, c'est la porte ouverte aux emmerdes. Les forums grouillent de bricoleurs convaincus que "ça passe large"... sauf que le jour où ça casse, ça fait mal – très mal – et là le mot responsabilité prend tout son sens. En structure, il y a ceux qui croient savoir, et puis ceux qui savent. Et devinez lesquels finissent devant la justice ? Soyons francs : sur un mur porteur, tout se joue à quelques millimètres. C'est la colonne vertébrale du bâtiment : une approximation et c'est l'ensemble qui vrille.

« Entre croire qu’on peut dimensionner un IPN “à vue de nez” et SAVOIR le faire selon les règles de l’art, il y a toute la différence entre une maison debout… et un tas de gravats. »

L'essentiel à savoir : l'IPN, c'est quoi et à quoi ça sert ?

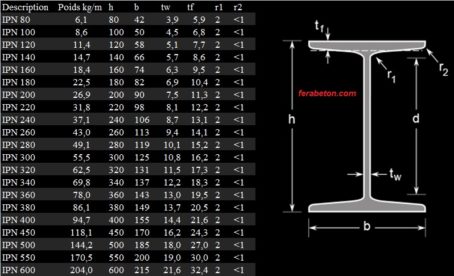

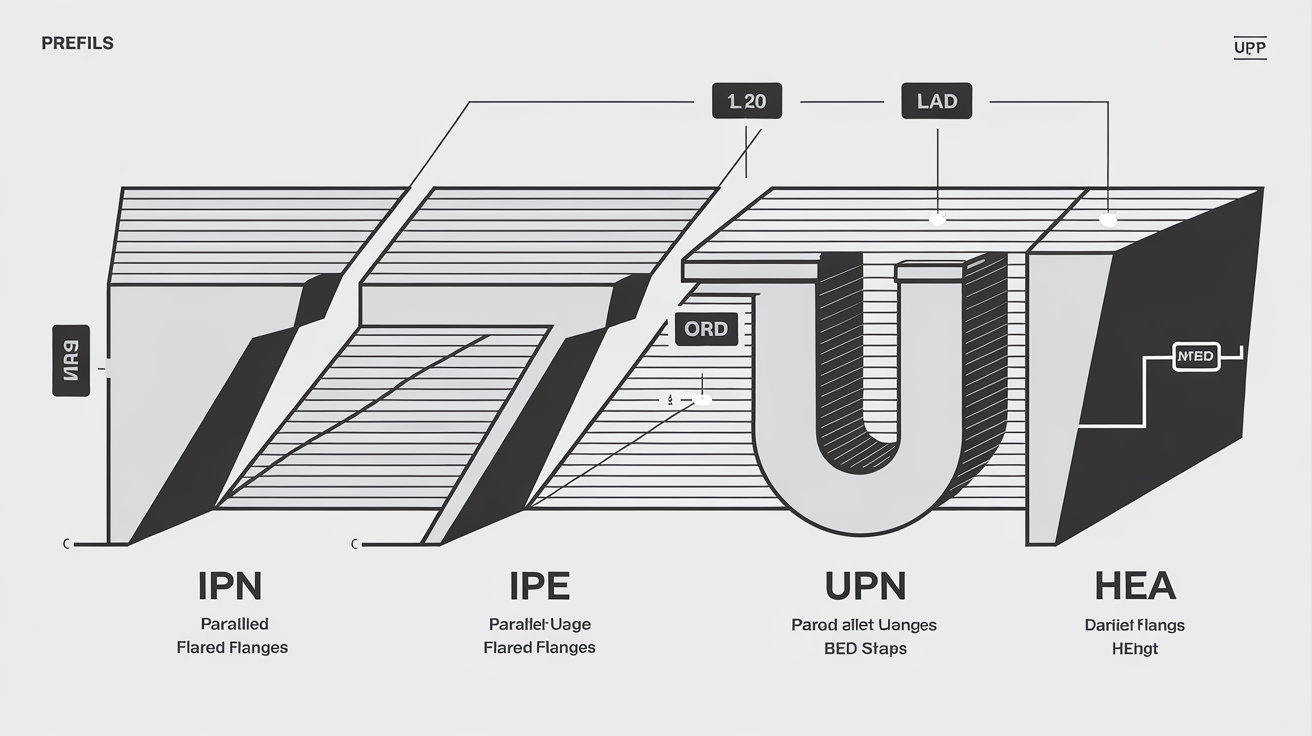

Un IPN (pour I à Profil Normalisé) est une poutrelle en acier, laminée à chaud – le genre de bestiole qu’on manipule rarement seul au chantier ! Sa forme en I (avec une âme centrale bien épaisse et deux ailes parallèles) permet de reprendre des charges colossales sur des portées franches. C’est LE standard pour soutenir une ouverture dans un mur porteur ou remplacer carrément toute une section.

Il existe d’autres profils : IPE (aile plus fine), UPN (profilés en U)… mais chaque usage sa poutre. Si on choisit l’IPN ici, ce n’est pas par hasard : sa géométrie lui confère le meilleur rapport rigidité/poids pour encaisser du lourd sans broncher.

Les risques d'un calcul d'IPN approximatif : quand ça ne tient plus...

J’ai vu passer des chantiers où "l’économie" sur le calcul finit par coûter douze fois plus cher... Affaissement progressif du plancher supérieur (bonjour les portes qui coincent), fissures sur tout le linteau, bruit suspect quand on marche… et parfois effondrement pur et simple si la section est sous-dimensionnée. Une anecdote ? Chez un client persuadé que "120 ça suffit", résultat : salon interdit d’accès trois mois après finition parce que la flèche dépassait les tolérances réglementaires – assurance non valable évidemment.

Bref : jouer au devin avec une poutrelle acier, c’est risquer gros pour gratter trois bouts de chandelle.

Les fondamentaux du calcul d'IPN : ce que vous devez maîtriser avant tout

On va couper court à l’amateurisme : le vrai boulot, c’est d’identifier et quantifier TOUTES les charges qui atterrissent sur le dos de votre mur porteur. On n’est pas là pour sortir trois chiffres d’un chapeau, mais pour faire un travail carré — le genre qui évite les visites impromptues des assurances ou des pompiers.

Identifier et quantifier les charges sur le mur porteur : le nerf de la guerre

Un IPN ne porte pas seulement « un peu » de plafond. Il reprend :

- Charge permanente (poids propre) : matériaux du plancher, murs supérieurs, toiture ;

- Charge utile (exploitation) : meubles, personnes en mouvement (120 kg/m² facile dans une pièce de vie), stockage ;

- Charges climatiques : neige (20 à 200 kg/m² selon région), vent sur toiture inclinée ;

- Éléments ponctuels : poutre secondaire, cheminée, dalle béton…

Bref, chaque kilo au-dessus finit sa course sur la poutrelle. Un oubli ? C’est la fête aux fissures un jour ou l’autre.

« Quand on croit qu’il suffit de compter la brique et le plâtre, c’est là qu’on oublie la baignoire pleine deux étages plus haut ! »

Liste concrète des charges à prendre en compte :

- Maçonnerie du mur supérieur (parpaing 200 mm = ~300 kg/ml)

- Plancher béton (épaisseur x largeur x longueur x densité)

- Ossature bois/plancher léger (mais attention aux doubles cloisons)

- Toiture tuile/bac acier/panneaux sandwichs

- Charges d’exploitation standardisées : 150 kg/m² pour locaux d’habitation

- Surcharges localisées : ballon d’eau chaude, baignoire en fonte, bibliothèque murale…

- Charges climatiques (zone neige/vitesse vent locale)

Comprendre les notions clés : portée, flèche, moment fléchissant et section modulaire

Soyons francs : ces quatre notions séparent les bricoleurs du pro.

Les points clés essentiels :

- Portée : Distance entre appuis. Plus c’est long, plus c’est casse-gueule sans grosse section.

- Flèche : Déformation verticale maximale sous charge – tolérance courante ≤ portée/400. Si ça dépasse… on voit la différence à l'œil nu !

- Moment fléchissant (M) : Force qui voudrait faire plier la poutre au centre ; s’exprime en Nm. Plus il est grand, plus il faut une grosse section.

- Section modulaire (W) : "Capacité" intrinsèque de la poutrelle à résister à ce moment fléchissant. Calculée selon la géométrie du profilé. C’est LA donnée clé du catalogue fabricant.

On ne va pas se mentir : ignorer l’un de ces paramètres et c’est retour case sinistre.

Les différents types de poutrelles acier : IPN, IPE, UPN... et leurs spécificités

Chacun croit connaître « l’IPN », mais sur chantier il y a débat tous les jours…

- IPN : ailes évasées (« obliques »), plus costaud en compression verticale.

- IPE : ailes parallèles fines – souvent préféré pour planchers légers ou ossatures secondaires.

- UPN/UPE : forme en U ; utilisé pour raidisseurs verticaux ou linteaux secondaires.

- HEA/HEB/HEM : profilés très larges (« H ») pour charges démentielles – ponts roulants, poteaux lourds…

Le choix dépendra directement des efforts calculés ET des contraintes du projet. N’importe quelle erreur d’identification et c’est la commande qui part à la benne !

Les grades d'acier S235JR, S275JR et leur importance pour le calcul

Tous les aciers ne sont PAS égaux ! On trouve encore des mecs qui tombent sur une vieille barre rouillée derrière l’atelier et croient pouvoir soutenir un étage avec… Grave erreur.

- S235JR : Limite élastique minimale 235 MPa ; résistance correcte pour petits ouvrages ou rénovation légère.

- S275JR : Limite élastique 275 MPa ; accepte davantage de charge avant déformation permanente – logique pour ouverture large ou bâtiment neuf sérieux.

La mention « JR » renvoie au test de résilience à température ambiante – pas un détail dans nos contrées où le thermomètre danse !

Bref : le grade n’est JAMAIS choisi au hasard ni remplacé par une récup douteuse.

Comment calculer l'IPN de votre mur porteur : méthodes et outils pratiques

On va être direct : si tu crois qu'un IPN se « calcule » juste en tapant deux chiffres sur Google, bienvenue dans le vrai monde du BTP, où chaque approximation peut transformer ton salon en piste de bowling. Ici, on va passer en revue les méthodes "classiques" : abaque, calcul manuel, tableaux de charge… et pourquoi, au bout du compte, l’ingénieur ne sert pas qu’à rassurer maman.

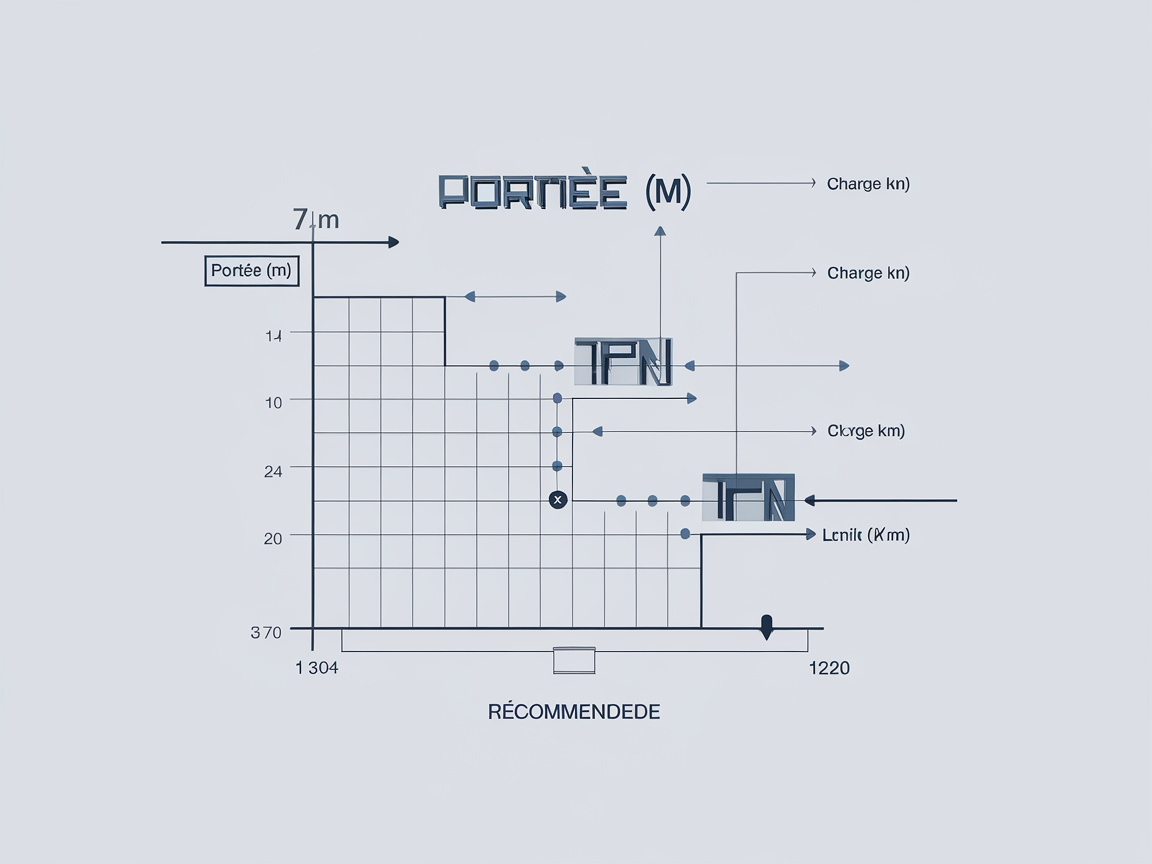

La méthode par abaques : l'outil simplifié mais limité (et comment bien l'utiliser)

Les abaques, c’est la béquille favorite des pressés du chantier. On trouve partout ces graphiques ou tables qui croisent la portée (en mètres) avec la charge (kN/m ou kg/m). Tu lis une valeur à l’intersection et hop – le tour serait joué ? Non.

Un abaque n’a RIEN de magique : il ne tient compte que de scénarios typiques – souvent pour une poutre simplement appuyée, avec des charges uniformément réparties. Oublie l’escalier tordu à côté, la baignoire pleine à l’étage ou les appuis foireux : tout ça, il ne le voit pas…

Pour s’en servir correctement :

- Entrées : portée nette entre appuis (en m), estimation précise de la charge totale ramenée à la poutre (en kN/m)

- Sortie : section d’IPN recommandée (ex : IPN 180)

- Toujours lire les conditions d’utilisation précisées en petit dans le tableau.

Soyons francs : même les catalogues fabricants avertissent que ces outils sont réservés aux cas standards. Si tu veux sortir des sentiers battus — ou que tu t’y prends à vue d’œil — laisse tomber : c’est pour faire joli dans un rapport…

Le calcul manuel : les formules essentielles (et pourquoi c'est plus complexe qu'il n'y paraît)

Le calcul "à la main", c’est le terrain de jeu des vrais pros. Il faut jongler avec :

- Moment fléchissant maximal (M = qL²/8 pour une charge q répartie sur portée L)

- Flèche admissible (f ≤ L/400 ou L/500 selon nature plancher)

- Contrainte de flexion (σ = M/W), où W est la section modulaire du profilé

- Contrainte de cisaillement pour éviter toute surprise côté rupture brutale

Bref, il faut non seulement connaître ses formules — mais AUSSI maîtriser les propriétés de l’acier utilisé (grade S235JR ? S275JR ?), savoir dimensionner avec les coefficients de sécurité réglementaires…

Je me souviens d’un chantier amateur où quelqu’un a confondu moment fléchissant et moment d’inertie. Résultat : IPN sous-dimensionné sur 4m d’ouverture — on a rattrapé le coup in extremis avant sinistre. Voilà ce que donne une formule mal digérée…

| Notion | Formule simplifiée | Remarque |

|---|---|---|

| Moment fléchissant max | M = qL²/8 | Pour poutre appuyée |

| Flèche admissible | f ≤ L/400 | Limite visuelle/sécurité |

| Contrainte flexion | σ = M/W | W : section modulaire |

| Contrainte cisaillement | τ = V/S | V : effort tranchant |

On ne va pas se mentir : tout ça demande rigueur ET précision – sinon c’est passage direct au tribunal en cas de souci.

Utiliser les tableaux de charge IPN : décryptage et pièges à éviter

Les tableaux de charge IPN font croire qu’on tape dans le facile : colonne portée x section du profilé = capacité portante directe. Sauf que ces capacités sont données pour des conditions idéales (appui parfait, charge uniformément répartie)... Ne pas intégrer toutes tes charges réelles ? C’est courir vers la catastrophe discrète – celle qui craque dans six mois.

Le vrai piège : lire « IPN 180 supporte 2 tonnes sur 4 m » sans vérifier le type exact d’appui ni prendre en compte une surcharge exceptionnelle.

- Les valeurs s’expriment en kN/m ou kg/ml — attention à ne pas te planter dans les unités…

- Jamais prendre un tableau générique pour argent comptant sans recroiser avec TON cas particulier.

Faire appel à un professionnel : l'assurance d'un calcul juste et conforme (et quand c'est indispensable)

Là on quitte le bricolage du dimanche. Un bureau d’études structure te sort un rapport béton : étude personnalisée, plans cotés, vérification selon Eurocode et normes françaises. Prix constaté entre 1000 et 1600 € HT suivant complexité – oui, ça pique un peu au début… mais face au coût potentiel d’une fissure généralisée ou d’un effondrement partiel ? C’est ridicule !

Bref :

pour un mur porteur, risquer ta baraque pour économiser trois sous sur un calcul c’est jouer à la roulette russe sans casque.

On ne plaisante pas avec ça – laisse donc faire ceux qui connaissent vraiment leur métier.

Facteurs cruciaux qui influencent le choix de votre IPN

On ne va pas se mentir, c’est là que la plupart des bricoleurs déraillent : sous-estimer l’influence du mur ou zapper un paramètre décisif. Voici le décryptage que tu ne trouveras pas sur ton groupe Facebook préféré.

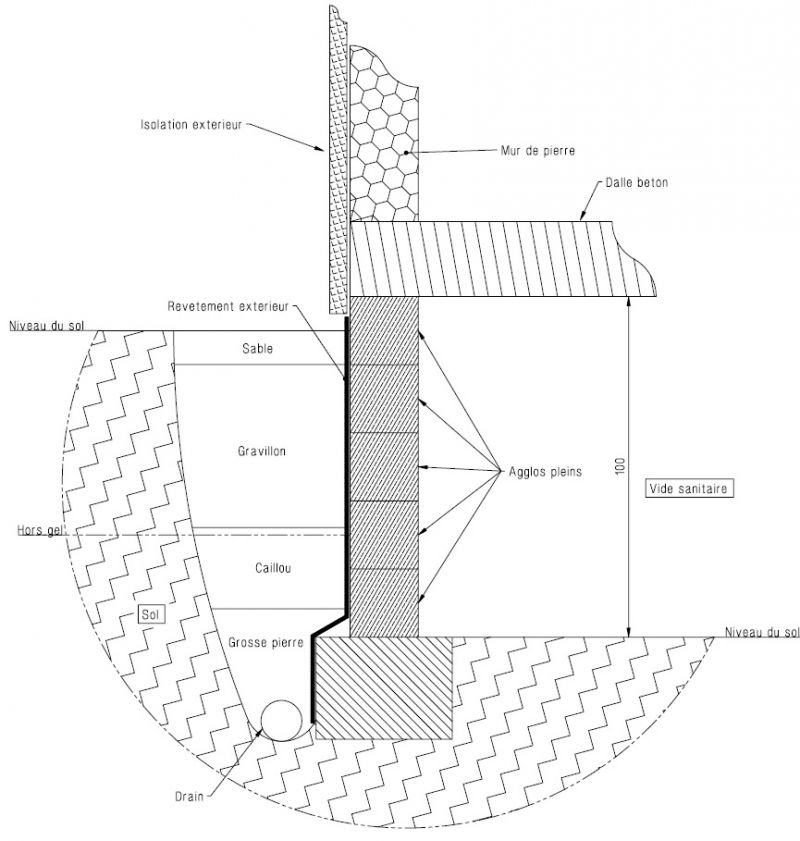

Section et nature du mur porteur : l’épaisseur fait (presque) tout

Un mur de 20 cm d’épaisseur n’a strictement rien à voir avec un mastodonte de 40 cm. Plus la section du mur est importante, plus il peut reprendre de charge sans broncher… mais aussi plus il réclame un dimensionnement précis pour éviter les « déséquilibres locaux » (et oui, même la pierre ancienne peut s'effriter si on bourrine sans calcul). La nature compte aussi : parpaing creux = appui fragile ; brique pleine = portance correcte ; pierre dure = appui béton mais gare à l’hétérogénéité. On me demande souvent si on peut "gratter quelques centimètres" sur l’enchâssement de l’IPN : mauvaise idée. Plus c’est massif, plus il faut traiter au cas par cas.

Largeur de l’ouverture : allonger, c’est complexifier

C’est évident mais trop négligé : élargir l’ouverture, ce n’est pas juste "changer la taille du trou". Ça modifie intégralement la répartition des charges et fait exploser les contraintes au centre de l’IPN. Plus tu ouvres large sans appui intermédiaire, plus ton moment fléchissant grimpe – et là, ni abaque ni intuition ne font le poids face au calcul structurel réel. J’ai vu des salons ouverts façon loft où la poutrelle « maison » pliait à vue d’œil après deux hivers…

Appuis de l’IPN : ceux qui bâclent finissent en galère

Le grand classique du chantier amateur ? L’IPN qui repose à peine sur 8 cm dans une niche grattée trop vite. Les recommandations sont claires et nettes : 15 à 20 cm d’encastrement minimum de chaque côté, parfois davantage si charge lourde ou mur douteux (source utile). Un appui trop court ? Risque immédiat de glissement ou d’écrasement local — personne n’a envie de voir son linteau rendre l’âme parce qu’on a voulu "gagner 5 cm".

Contraintes spécifiques du projet : chaque cas son calcul (pas son astuce)

Soyons francs : ouvrir au rez-de-chaussée sous trois étages pleins ou découper dans une cloison sous toiture légère, ce n’est pas le même monde. Les charges exceptionnelles — réservoir d’eau, bibliothèque XXL, équipement industriel — doivent ABSOLUMENT être intégrées dans le calcul (sinon, on prépare soi-même sa future fissure). Je vois encore trop souvent des devis passés à côté d’un ballon tampon ou d’une cuisine équipée posée ensuite « par surprise ». Sur chantier, oublier UNE charge spécifique suffit à flinguer tout le dimensionnement.

Bref : chaque chantier mérite son analyse détaillée. Les recettes magiques trouvées en ligne ? Pour ceux qui aiment jouer à quitte ou double avec le bâtiment…

Normes et réglementations : le cadre légal du calcul d'IPN

Soyons francs : sans Eurocode, c’est l’anarchie. L’Eurocode 3 (NF EN 1993) est LA référence européenne pour tout ce qui touche au calcul des structures en acier. C’est pas un gadget ou un truc de bureaucrate – c’est LE manuel du pro, avec ses méthodes de calcul, coefficients de sécurité, exigences sur les matériaux et combinaisons de charges. Ce standard balaie les vieilles habitudes à la française (type CM66), impose une rigueur que même les anciens du métier finissent par respecter sous la pression des contrôleurs techniques. Je sais de quoi je parle, c’est mon pain quotidien.

Les normes françaises à ne pas zapper :

Mais attention – en France, l’Eurocode ne suffit pas toujours ! Il faut aussi jeter un œil sur les normes NF P 06-001 (charges d’exploitation des bâtiments) et NF A 45-209 (structures métalliques). Ces textes viennent préciser ou compléter l’Eurocode pour s’adapter à nos spécificités hexagonales (par exemple sur la prise en compte des charges neige/vent locales ou sur certaines tolérances d’exécution). Un calcul sérieux croise systématiquement ces références – tout le reste, c’est du pipeau.

Conformité : sécurité ET assurance…

Un calcul conforme aux normes n’est pas qu’une lubie d’ingénieur : c’est ce qui sépare une structure sûre d’un potentiel sinistre. Et faut pas rêver : si demain ça s’effondre et que le rapport n’est pas carré, l’assurance ne suit jamais. J’ai déjà vu des chantiers où un calcul maison bâclé a entraîné non seulement le refus de garantie décennale mais aussi la perte totale du remboursement après sinistre… Alors on réfléchit deux fois avant de snober les textes !

« Croire qu’on peut improviser sans respecter l’Eurocode ni les normes françaises, c’est préparer soi-même sa déclaration de sinistre. »

Après le calcul : la pose de l'IPN et les coûts associés

On parle terrain maintenant. Les étapes clés de la pose d'une poutre IPN

Installer un IPN dans un mur porteur, c'est pas du bricolage de dimanche après-midi. Première étape : protéger le chantier (poussière, gravats... on connaît). Ensuite, étayer sérieusement avec des étais costauds de chaque côté pour éviter que tout s’effondre pendant qu’on « ouvre ». Puis on réalise la réservation dans le mur avec précision (largeur + hauteur = tolérance zéro, sinon adieu l’alignement). L’IPN est ensuite découpé à longueur exacte (pas à l’arrache !).

La mise en place ? À plusieurs, évidemment – même les plus petits profils pèsent vite leur poids. On positionne la poutre dans son logement, cales métalliques obligatoires pour garantir l’horizontalité parfaite (je vous assure que le niveau à bulle, c’est pas décoratif). Ensuite vient le scellement aux extrémités avec du mortier adapté ou béton, en veillant à bien remplir tout l’espace sous la semelle. Respecter scrupuleusement les appuis prévus (15-20 cm mini).

Enfin, temps de prise impératif : personne ne retire les étais avant durcissement complet – c’est pas négociable.

Budget : combien ça coûte vraiment cette histoire d’IPN ?

On entend tout et n’importe quoi sur le prix d'un IPN… Soyons factuels :

- IPN acier (hors pose) : entre 20 et 150 € le mètre linéaire selon section/profil/acier.

- Pose complète par pro qualifié : généralement entre 2 000 et 8 000 € TTC suivant longueur, contraintes chantier et complexité (étayage difficile, accès limité…).

- La main-d’œuvre monte si chantier compliqué ou si besoin de manutention spéciale.

- Ne jamais oublier la TVA applicable (10% à 20% selon contexte).

Bref : ça ne coûte pas une fortune mais ce n’est clairement pas une dépense à négliger. La solidité ça a un prix – et franchement, vu ce qui peut se passer en cas de pépin, mieux vaut investir correctement dès le départ.

Les erreurs à ne JAMAIS commettre lors de la pose

Je vous le dis sans ambages : même avec un calcul béton, une pose foireuse transforme votre structure en bombe à retardement.

- Appuis trop courts (<15cm) ou non alignés – direct poubelle !

- Cales bricolées en bois ou polystyrène au lieu du métal… Sérieusement ?

- Mortier inadapté ou bâclé : oubliez le plâtre « ça ira bien » – c’est mortier haute résistance ou rien !

- Pose sans vérifier niveau ET aplomb : chaque millimètre compte.

- Séchage bâclé : retirer les étais trop tôt = sinistre instantané.

On ne va pas se mentir : ces erreurs-là annulent toute la qualité du meilleur dimensionnement. Sur chantier, il n’y a pas de deuxième chance...

Calculer un IPN, un acte de responsabilité : le dernier mot du terrain

On va pas tourner autour du pot : dimensionner un IPN pour un mur porteur, ce n’est pas une histoire de bricolage pour occuper son week-end. C’est LA responsabilité – légale, morale et humaine. Quand je me penche sur ces calculs, j’ai toujours en tête que la vie des occupants est littéralement suspendue à la rigueur du boulot.

Soyons francs : gratter sur une étude ou zapper un pro pour économiser trois sous, c’est prendre le risque de devoir tout refaire (ou pire). Sur ce genre d’ouvrage, on ne joue pas au devin : le calcul doit être carré, conforme aux normes et adapté au cas précis. Le prix d’une expertise ? Ridicule face au coût d’un sinistre – croyez-en mon expérience.

Bref, faites preuve de sagesse : confiez cette étape à des pros si vous tenez à vos murs… et à vos nuits tranquilles. Impossible de regretter d’avoir sécurisé sa maison – par contre, l’inverse laisse des traces.